1877年、ロンドンの居間から装飾が消えた日

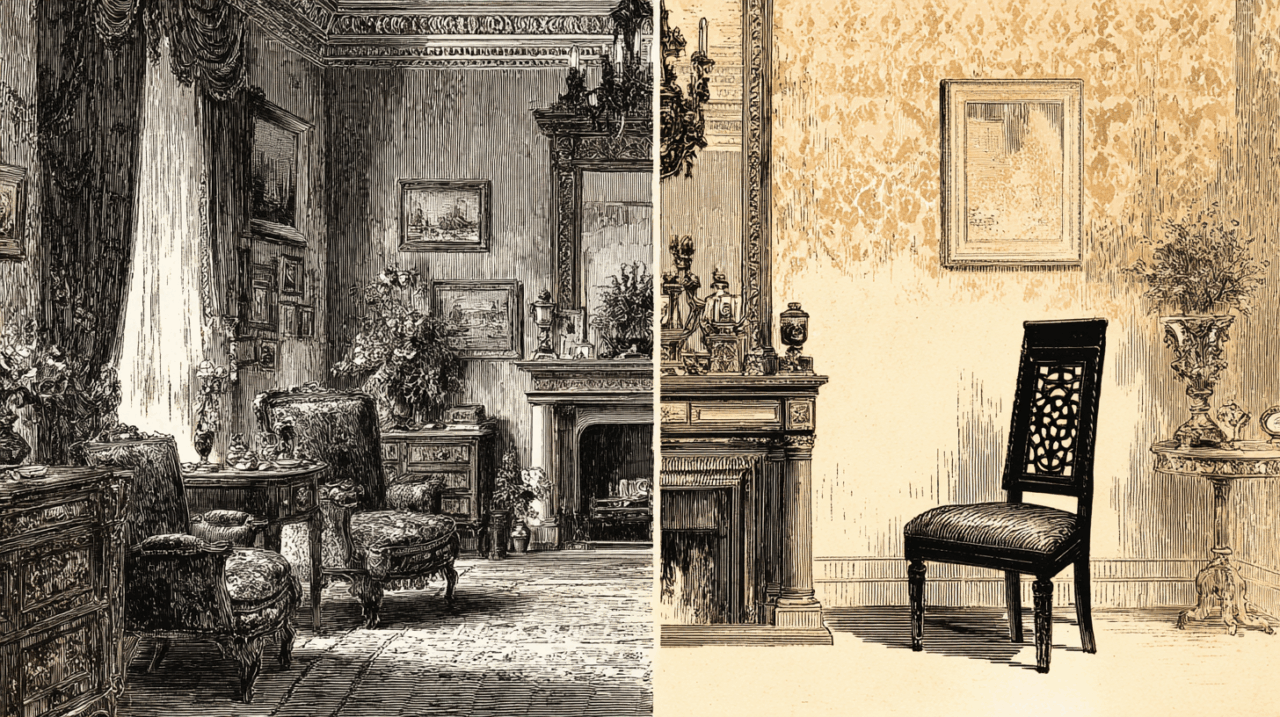

ヴィクトリア朝のロンドン。どこを見ても、彫刻だらけの家具、花柄の壁紙、タッセル付きのカーテン、金メッキの額縁。部屋の中は「恐怖の真空(Horror Vacui)」――空白を恐れるかのように、あらゆる面が装飾で埋め尽くされていました。家具職人たちは腕を競い、一脚の椅子に渦巻き模様、アカンサスの葉、グリフィンの爪を彫り込む。応接室はさながら小さな博物館でした。

そんな時代に、建築家エドワード・ウィリアム・ゴドウィン(1833–1886)は奇妙な家具を発表します。黒く塗られた(エボナイズド)マホガニーの骨組みに、装飾はほぼゼロ。細い脚、幾何学的な格子、そして驚くほどの「軽さ」。1877年に家具メーカーのウィリアム・ワットと共同出版したカタログ『Art Furniture(アート・ファニチャー)』は、プリンセス・ルイーズへの献辞を冠した洒落た一冊でしたが、同時代の人々は面食らいました。ある評論家は「日常の使用にはいささか華奢すぎる」と首をかしげ、別の評者は「テーブルが弱々しく見える」と書きました。

けれども、この「何もない」家具こそが、約100年にわたって繰り返される「引き算のデザイン」の最初の一撃でした。ゴドウィンから約半世紀後のバウハウスの「白い箱」へ、さらにその30余年後にはDDBが生んだフォルクスワーゲンの広告「Think small.」へ。時代も国も違う3つのシーンに共通するのは、「足すのではなく、引くことで強くなる」という逆説です。

装飾が「正義」だった時代――ゴドウィンはなぜ引き算を選んだのか

19世紀後半のイギリスは、大英帝国の絶頂期でした。世界中から富が流れ込み、中産階級は自分たちの「趣味の良さ」を室内装飾で証明しようとしました。ソファには房飾り、テーブルには透かし彫り、暖炉の上にはドレスデン陶器がずらり。装飾の量が、そのまま持ち主の文化的資本を示す時代だったのです。

ゴドウィンが転機を迎えたのは、1862年のロンドン万国博覧会でした。鎖国が解かれたばかりの日本から届いた浮世絵、陶磁器、漆器。そこにあったのは、ヴィクトリア朝とは正反対の美学です。余白を活かす構図、最小限の線で表現される自然、そして飾らない木の質感。ゴドウィンは衝撃を受けました。

重要なのは、ゴドウィンが日本のデザインを「コピー」しなかったことです。彼が学んだのは「簡素と優美の原理」であって、表面的な和柄ではありませんでした。V&A美術館の資料によれば、ゴドウィンは日本の版画に描かれた室内空間や建築様式を研究し、その背後にある構成の論理をイギリスの家庭生活に適用しようとしました。こうして生まれた「アングロ=ジャパニーズ・スタイル」は、装飾を「加える」のではなく「取り去る」ことで、家具そのものの構造美を際立たせるアプローチでした。

ゴドウィンの友人は錚々たる面々です。画家のジェームズ・マクニール・ホイッスラー、作家のオスカー・ワイルド。ワイルドはゴドウィンを「今世紀もっとも芸術的な精神の持ち主」と呼び、マックス・ビアボームは「すべての唯美主義者のなかで最も偉大」と評しました。彼らが共有していたのは、「美は装飾の足し算ではない」という確信です。

「装飾は犯罪である」――アドルフ・ロースが放った爆弾

ゴドウィンの死後、「引き算の思想」はさらに過激な形で受け継がれます。1910年(長らく1908年と言われてきましたが、近年の研究では1910年のウィーンでの講演が初出とされています)、オーストリアの建築家アドルフ・ロース(1870–1933)が「装飾と犯罪(Ornament und Verbrechen)」と題する講演を行いました。

ロースの主張は挑発的でした。装飾は労働力と材料の浪費であり、物を時代遅れにする元凶であり、つまるところ「犯罪」である、と。「装飾なきことは精神的な強さの証である」という彼の言葉は、当時のアール・ヌーヴォー(オーストリアでは「セセッション」と呼ばれた装飾芸術運動)に真正面から喧嘩を売るものでした。ロースの論は問題含みの部分もありましたが、「装飾を削ることは文化の進歩である」という核心は、のちのバウハウスやモダニズム建築の思想的な土台となっていきます。

ゴドウィンが「日本の美学から引き算を学んだ穏やかな実践者」だとすれば、ロースは「引き算を思想にまで昇華させた過激な理論家」でした。この2人がバトンをつないだことで、20世紀のデザインは大きく方向転換することになります。

バウハウスの白――廃墟のドイツから生まれた「何もない建築」

1919年、第一次世界大戦で敗北し、疲弊したドイツのヴァイマール。建築家ヴァルター・グロピウスが一つの学校を設立します。「バウハウス」――ドイツ語で「建築の家」を意味するこの学校は、芸術と工業技術を融合させ、新しい時代のデザインを生み出そうとする壮大な実験場でした。

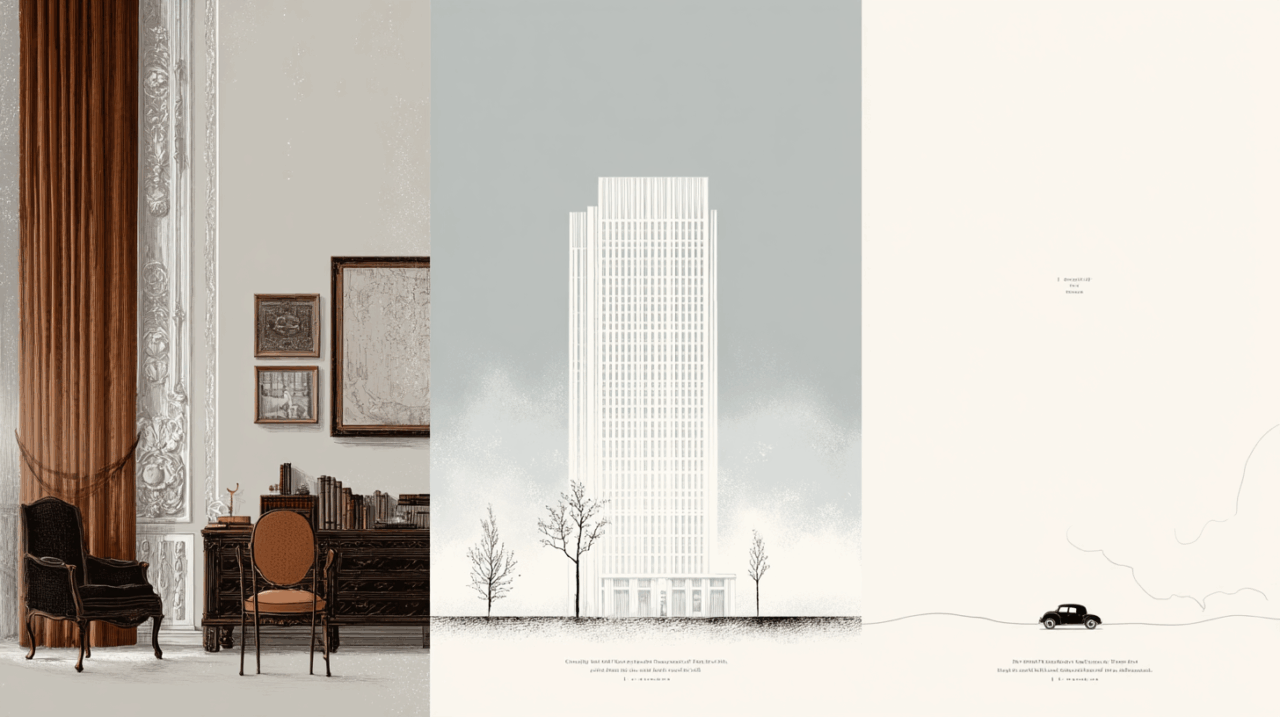

バウハウスが目指したのは、「虚飾を排し、固有の法則によって裸で輝く、明快で有機的な建築」でした。グロピウス自身が1923年にそう書き残しています。それは単なる美学的選好ではなく、戦争で荒廃した社会への処方箋でもありました。豪華な装飾に費やす金も資源も、もうドイツにはなかったのです。「何もない」ことは選択であると同時に、時代の必然でもありました。

1925年、政治的圧力でヴァイマールを離れたバウハウスは、工業都市デッサウに移転します。そして翌年、グロピウスが設計した新校舎が完成しました。ガラスのカーテンウォール、白く塗られたファサード、鉄筋コンクリートの骨格がむき出しになった合理的な構成。バウハウス・デッサウ財団の資料によれば、この校舎は現在「白いモダニズムの象徴」として世界的に認知されており、1996年にはユネスコ世界遺産に登録されています。

同時に、同じキャンパスに建てられた「マイスターハウス(教授住宅)」群は、バウハウスの白をさらに象徴的に見せました。箱型の非対称な構造、屋上デッキ、船の手すりを思わせるレール。そして何よりも、白い壁。Wallpaper* 誌の解説が秀逸です。「白は新しい形態の純粋さを表現していた。汚れた工業都市の灰色からの離脱であり、建築を一枚の真っ白な紙のように、清潔で可能性に満ちたものにした」。

マルセル・ブロイヤーのパイプ椅子「ワシリーチェア」、ミース・ファン・デル・ローエの「バルセロナチェア」。バウハウスが生んだ家具もまた、ゴドウィンの精神を引き継ぐかのように、装飾を極限まで削ぎ落としたものでした。スチールのパイプとレザーだけで椅子の本質を表現する。ミース・ファン・デル・ローエが後に口にした「Less is more(少ないことは豊かなこと)」は、このムーブメント全体を貫く哲学となりました。ちなみにこのフレーズの初出は、ミースの師匠であるペーター・ベーレンスによるものだとされています。

1959年、マディソン街の異端児たち

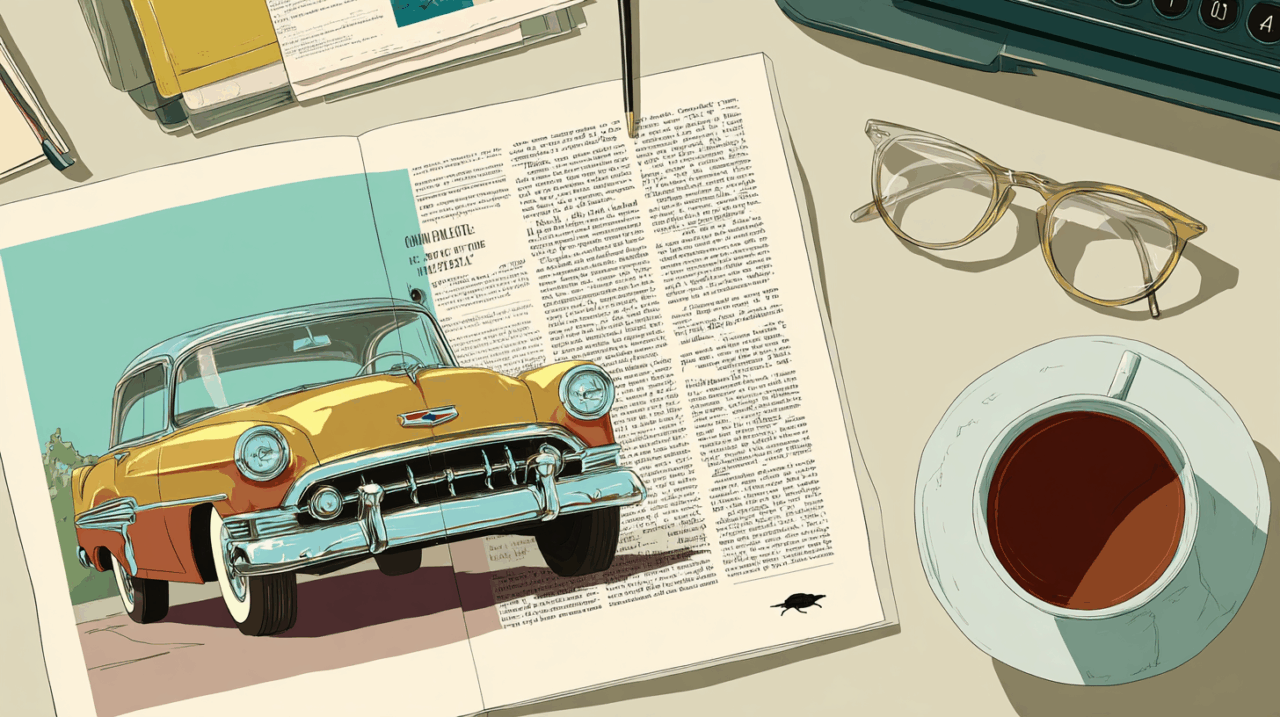

時計の針を1950年代のアメリカに進めましょう。戦後の好景気に沸くこの国では、自動車が豊かさの象徴でした。キャデラック、シボレー、クライスラー。各社は競うように巨大なテールフィン(尾翼状の装飾)をつけ、クロムメッキを全身にまとわせ、パステルカラーで塗り上げました。1959年型キャデラック・エルドラドのテールフィンは、もはやジェット戦闘機の垂直尾翼そのもの。「装飾の量=成功の証」という構図は、80年前のヴィクトリア朝ロンドンとまったく同じでした。

そのアメリカで、あるドイツ車を売らなければならない広告代理店がありました。ドイル・デーン・バーンバック(DDB)。そしてその車とは、フォルクスワーゲン・ビートル。小さくて、丸くて、変な形で、しかも――ヒトラーが構想した「国民車」という出自をもつクルマです。

DDBの創業者ビル・バーンバックは、ドイツのVW工場を訪れ、工員たちが自分の仕事に誇りを持っている姿に感銘を受けたと言われています。彼は同僚にこう言いました。「これは”正直な車”だ」と。バーンバックはアートディレクターのヘルムート・クローネとコピーライターのジュリアン・ケーニグを組ませ、このプロジェクトを任せます。

クローネとケーニグの仕事は、順調ではありませんでした。クローネは正直なアプローチに不満で、ビートルをもっとアメリカ的に見せたかった。「総統の車」を売ることへの居心地の悪さもあったようです。ケーニグは元々「Think Small」というヘッドラインを考えていましたが、クローネに説得されて「Willkommen(ようこそ)」に変更しかけていました。ところがVWの広告担当ヘルムート・シュミッツがコピーの中にある「maybe we got so big because we thought small」という一節を見つけ、「これをヘッドラインにしろ」と指示。こうして「Think small.」が復活したのです。

余白が語った革命――「Think small.」の衝撃

完成した広告は、同時代のどんな自動車広告とも似ていませんでした。紙面の大半が余白(ホワイトスペース)で占められ、その広大な空間の中にビートルがぽつんと小さく置かれている。見出しは「Think small.」のわずか2語。本文は紙面の下部に小さなサンセリフ書体で3段組に収められ、小さな車を持つことの利点が淡々と、しかしウィットに富んだ筆致で語られます。

当時の自動車広告の常識からすれば、これは「広告の事故」に見えたでしょう。同じ頃のキャデラックやクライスラーの広告は、クルマをできるだけ大きく、できるだけ華やかに、できるだけ多くのコピーで埋め尽くしていたのですから。DDBはその真逆をやりました。余白を「何もない空間」ではなく「意味のある空間」として使い、視線を小さなビートルに集中させた。ネガティブスペース(余白)がポジティブなメッセージを生み出すという、グラフィックデザインの教科書的な実演でした。

クローネは、自分が作った広告を嫌い、掲載日にアメリカ国外に出ていたという逸話が残っています。批判の嵐を覚悟していたのです。ところが、マディソン街のベテランたちが眉をひそめる一方で、消費者の反応はまったく違いました。雑誌からこの広告を切り抜いて部屋の壁に貼るティーンエイジャーが続出し、オフィスのウォータークーラーの前で話題になり、そして何より、売り上げが伸びました。Ad Age誌はのちにVWビートルのキャンペーン全体を「20世紀最高の広告キャンペーン」と評価しています。

なぜ人は「引き算」に惹かれるのか

ゴドウィンのアングロ=ジャパニーズ家具、バウハウスの白い建築、DDBの「Think small.」。この3つには80年以上の時間差がありますが、構造的に共通する条件があります。

まず、いずれも「過剰の時代」への反動として登場しています。ゴドウィンの前にはヴィクトリア朝の装飾過多があり、バウハウスの前にはアール・ヌーヴォーと帝政時代の豪奢があり、DDBの前には1950年代アメリカのテールフィンとクロムの氾濫がありました。装飾が飽和状態に達したとき、人は本能的に「引く」ことに新鮮さを感じるのかもしれません。

次に、引き算のデザインには「知性への信頼」が宿っています。VWの「Think small.」が革命的だったのは、消費者を「説得すべき対象」ではなく「理解力のある大人」として扱った点でした。余白と短いコピーは、「あなたなら、このメッセージを読み取れますよね」という暗黙の信頼表明だったのです。ゴドウィンの家具も同じです。装飾で客の目を奪うのではなく、構造の美しさを「わかる人」に委ねている。

そして3つ目に、引き算のデザインには「勇気」が要ります。足し算は安全策です。何か不安があれば装飾を足せばいい。一方、引き算は自分のメッセージが「裸」の状態で通用するかどうかの賭けです。ゴドウィンの家具は「華奢すぎる」と批判され、バウハウスの校舎はナチス支持者から「取り壊し」を要求され、クローネは自分の広告が嫌いで国外逃亡しました。それでも結果的に、引き算のデザインは足し算よりも長く記憶に残り、より強い影響力を持ったのです。

引き算の遺伝子は生きている

「Think small.」以降、引き算のデザインは広告の世界を変えました。コピーライターは製品の特徴を列挙するだけでなく「声のトーン」を意識するようになり、レイアウトにはイラストよりも写真が多用されるようになりました。VW広告のサンセリフ書体は、後の企業アイデンティティの基礎にもなっています。DDBのアプローチは「クリエイティブ・レボリューション」と呼ばれ、広告業界全体の作法を書き換えました。

もちろん、引き算の系譜はそれで終わりません。1984年にはアップルの「1984」がテレビCMの常識を壊し、1997年の「Think Different」キャンペーンはシンプルな白黒ポートレートと2語だけで世界を動かしました。2007年に登場したiPhoneのインターフェースは、物理ボタンをほぼすべて「引き算」してタッチスクリーンに置き換えたものでした。

日本の「無印良品」が世界で愛されるのも、同じ文脈で理解できます。名前からして「無」で始まるこのブランドは、ゴドウィンが日本の美学から学んだ「簡素の力」を、150年後に日本から世界に逆輸出しているようなものです。

ウェブデザインの世界でもバウハウスの遺伝子は確認できます。グリッドベースのレイアウト、サンセリフ書体の優位性、視覚的な階層構造の重視。バウハウスが1920年代に確立したこれらの原則は、現代のUI/UXデザインの教科書にそのまま載っています。

何を引くかが、何を語るかを決める

1877年のロンドン、1925年のデッサウ、1959年のニューヨーク。3つの時代で3組のデザイナーが、それぞれまったく異なる文脈で同じ結論にたどり着きました。「何もない」は「何もできなかった」のではなく、「そこにしか到達できなかった」境地だったのです。

ゴドウィンは53歳で腎臓結石の手術の合併症により亡くなりました。バウハウスは1933年にナチスの圧力で閉鎖されました。クローネが嫌った「Think small.」は、60年以上経った今もフォルクスワーゲンの広告DNAに刻まれています。どの物語にも美しいハッピーエンドがあるわけではありませんが、彼らが証明した原理だけは揺るぎません。

何を足すかではなく、何を引くかが、デザインの強さを決める。そしてその「引き算」には、余白を信じ、構造を信じ、受け手の知性を信じるという、静かで確固たる勇気が必要なのです。情報過多の現代を生きる私たちにとって、100年以上前からのこのメッセージは、むしろ今こそ切実に響くのではないでしょうか。

Q&A

- Q. ゴドウィンの「アングロ=ジャパニーズ」家具は現在どこで見られますか?

- A. ロンドンのヴィクトリア&アルバート美術館(V&A)に複数点が収蔵されているほか、ミュンヘンのノイエ・ザムルンク、メルボルンのヴィクトリア国立美術館、シドニーのパワーハウス美術館などに所蔵されています。1877年のカタログ『Art Furniture』はスミソニアン協会のデジタルライブラリーで閲覧可能です。

- Q. 「Less is more」はミース・ファン・デル・ローエの言葉ではないのですか?

- A. 一般にはミースの代名詞として知られていますが、このフレーズの初出はミースの師匠にあたるペーター・ベーレンスだとされています。ベーレンスはベルリンのAEGタービン工場(1907–1910年)の設計中にこの表現を使い、若きミースもその工事に参加していました。ミースがこのフレーズを自らの設計哲学として世界に広めたことは間違いありません。

- Q. VWの「Think small.」広告の前と後で、広告業界は具体的にどう変わったのですか?

- A. 「Think small.」以前のアメリカの自動車広告は、大きな車のイラストと製品スペックの羅列が主流でした。DDBのアプローチ以後、コピーに「声のトーン(Voice)」が重視されるようになり、イラストよりも写真が好まれ、レイアウトに余白が積極的に使われるようになりました。この変化は「クリエイティブ・レボリューション」と呼ばれ、広告制作のプロセスそのものを変えました。

- Q. アドルフ・ロースの「装飾と犯罪」は現代のデザイナーにも影響していますか?

- A. ロースの論文は現代でも建築・デザイン教育の必読文献です。ただし、ロースが使用した文化的進化論に基づく比喩には、現在の価値観からは受け入れがたい表現も含まれています。現代のデザイナーは「装飾を削る」という実践的な教訓を受け取りつつ、その背景にある思想は批判的に検討しているケースが多いです。

- Q. バウハウスの「白」はなぜ白だったのですか?

- A. バウハウスが白を多用した背景には複数の要因があります。工業的な新素材(鉄筋コンクリート、ガラス)との相性、衛生観念の高まり、そして装飾に頼らず「形態そのもの」を見せたいという美学的意志。Wallpaper* 誌は「白は汚れた工業都市の灰色からの離脱を意味し、建築を一枚の真っ白な紙のように清潔で可能性に満ちたものにした」と解説しています。

参考文献

- Edward William Godwin – Wikipedia

- https://en.wikipedia.org/wiki/Edward_William_Godwin

- Think Small – Wikipedia

- https://en.wikipedia.org/wiki/Think_Small

- Dear Godwin | Cooper Hewitt, Smithsonian Design Museum

- https://www.cooperhewitt.org/2019/01/01/dear-godwin/

- Ornament and Crime – Wikipedia

- https://en.wikipedia.org/wiki/Ornament_and_Crime

- Bauhaus Building, Dessau: Bauhaus Kooperation

- https://bauhauskooperation.com/knowledge/the-bauhaus/works/architecture/bauhaus-building-dessau

- Bauhaus Building – Stiftung Bauhaus Dessau

- https://www.bauhaus-dessau.de/en/architecture/bauhaus-building.html

- ‘I just wrote some ads’: Julian Koenig | The Drum

- https://www.thedrum.com/news/i-just-wrote-some-ads-julian-koenig-legendary-copywriter-behind-volkswagen-s-think

基本データ

- 【人物1】エドワード・ウィリアム・ゴドウィン

- 生没年:1833年5月26日 – 1886年10月6日/国籍:イギリス/職業:建築家・デザイナー/代表作:アングロ=ジャパニーズ・スタイル家具、ホイッスラーの「ホワイトハウス」(1877–78年、チェルシー)、『Art Furniture』カタログ(1877年、ウィリアム・ワットと共同)

- 【人物2】ヴァルター・グロピウス

- 生没年:1883年5月18日 – 1969年7月5日/国籍:ドイツ(のちアメリカに亡命)/職業:建築家/代表作:バウハウス・デッサウ校舎(1925–26年)、マイスターハウス群(1925年)

- 【作品】VW広告「Think small.」

- 発表年:1959年/クライアント:フォルクスワーゲン/制作:ドイル・デーン・バーンバック(DDB)/アートディレクター:ヘルムート・クローネ/コピーライター:ジュリアン・ケーニグ/評価:Ad Age「20世紀最高の広告キャンペーン」第1位

- 【人物3】アドルフ・ロース

- 生没年:1870年12月10日 – 1933年8月23日/国籍:オーストリア/職業:建築家・評論家/代表的論考:「装飾と犯罪」(講演1910年、仏語出版1913年、独語出版1929年)

- 【人物4】ルートヴィヒ・ミース・ファン・デル・ローエ

- 生没年:1886年3月27日 – 1969年8月17日/国籍:ドイツ(のちアメリカに亡命)/職業:建築家/代表作:バルセロナ・パヴィリオン(1929年)、ファンズワース邸(1951年)/バウハウス校長:1930–1933年

コメント (0)