暗闇を照らす神の光 – プロローグ

12世紀のフランス、パリ郊外サン・ドニ。修道院長シュジェールは薄暗い聖堂に立ち、ある革命的なビジョンを描いていた。「神は光である」という聖書の言葉を、文字通り建築で表現できないだろうか。彼の構想は、やがてヨーロッパ全土の教会建築を一変させる芸術革命へと発展していく。

それは、ステンドグラス(鉛ケイ酸ガラス)という、光を物質化する技術との出会いだった。

森から生まれた奇跡のガラス

10世紀末、ヨーロッパの森深くで、ガラス職人たちは新たな挑戦に直面していた。地中海から輸入される高価なソーダ灰に頼らず、地元で入手できる材料でガラスを作れないか。彼らの答えは、足元に広がる森にあった。

ブナの木を燃やした灰。これが運命を変える発見となる。木灰に含まれるカリウムを融剤とした「森林ガラス(Waldglas)」は、従来のローマガラスとは全く異なる性質を持っていた。融点は1350℃と200℃も高く、製造は困難を極めた。しかし、この高温処理がもたらしたのは、驚異的な透明度と加工性だった。

さらに重要だったのは、金属酸化物を加えることで生まれる色彩の深みだった。コバルトが生み出す深い青、銅による緑と赤、金が作り出す深紅。これらの色は、単なる着色ではなく、ガラスそのものに光を宿らせる神秘的な輝きを持っていた。

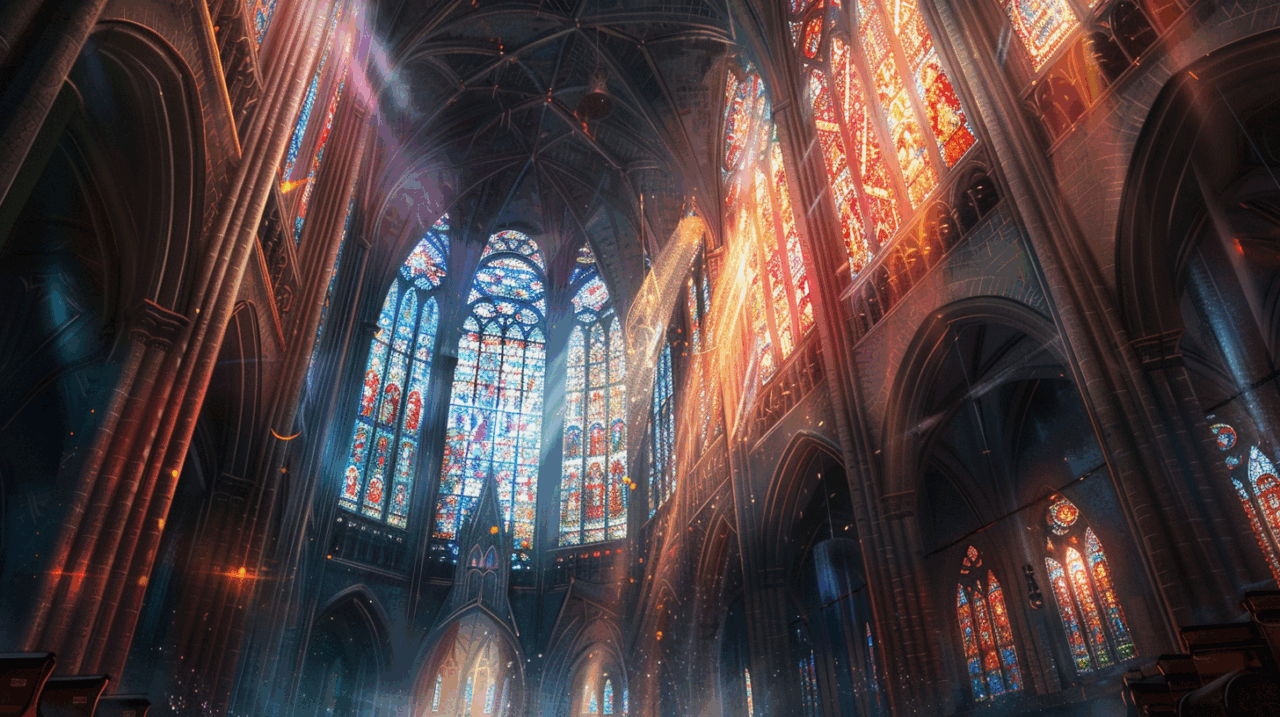

シュジェールの革命 – 光の神学

1137年、サン・ドニ修道院長に就任したシュジェールは、偽ディオニュシオス・アレオパギテースの光の形而上学に魅了されていた。「物質的な光を通じて、人は非物質的な神の光へと導かれる」。この思想を建築で実現するため、彼は聖堂の改築に着手する。

「高貴な作品は輝く。しかし高貴に輝くその作品は、精神を照らし、光を通じて真の光へと導く」

シュジェールが聖堂の扉に刻ませたこの言葉は、中世ヨーロッパの宗教芸術に新たな方向性を示した。ステンドグラスは単なる装飾ではない。それは、神の存在を可視化し、信者の魂を天上へと導く神聖な装置となったのだ。

シャルトルの奇跡 – 青い聖母の誕生

シュジェールの革命から半世紀後、シャルトル大聖堂で中世ステンドグラス芸術の頂点が生まれる。1194年の大火災で聖堂の大部分が焼失した時、人々は絶望した。しかし、聖母マリアの聖遺物が奇跡的に無事だったことを知ると、これを神の意志と解釈し、より壮麗な聖堂の再建を決意する。

176枚の窓、2,600平方メートルのステンドグラス。この途方もない計画を支えたのは、都市の商人ギルドだった。樽職人、肉屋、パン屋、両替商。42のギルドが競って窓を寄進し、自らの職業場面を描かせた。信仰と経済が融合した、中世都市の活力がそこにあった。

なかでも「シャルトル・ブルー」と呼ばれる深い青は、技術的奇跡だった。コバルト酸化物の配合を極限まで追求したこの青は、800年後の今も再現困難とされる。聖母マリアを象徴するこの青い光は、巡礼者たちに天国の前触れを感じさせた。

技術革新がもたらした建築革命

ステンドグラスの巨大化は、建築そのものの革命を要求した。重い石の壁に小さな窓を穿つロマネスク様式では、光の聖堂は実現できない。そこで生まれたのが、ゴシック建築の構造革新だった。

飛梁(フライング・バットレス)が建物の外側から壁を支えることで、壁面は構造的な役割から解放された。尖頭アーチとリブ・ヴォールトが垂直への上昇感を生み出し、壁はついに「光のカーテン」となった。

サント・シャペルは、この革新の極致だった。ルイ9世が聖遺物を納めるために建造したこの礼拝堂は、壁がほぼ完全にステンドグラスで構成される。15メートルの高さに及ぶ15本の窓が、1,113の聖書場面を描く。建物全体が巨大な宝石箱となり、光そのものが建築材料となった瞬間だった。

職人たちの秘伝と苦闘

これらの傑作の背後には、名もなき職人たちの壮絶な努力があった。ガラス職人、画家、鉛工、鉄工。彼らはギルドを形成し、7年間の徒弟修業を経て、秘伝の技術を次世代に伝えた。

ガラスの切断は、熱した鉄棒を使った危険な作業だった。わずかな温度管理の失敗が、何日もの作業を無に帰す。14世紀に発明された銀染色技術は、一枚のガラスに複数の色を施すことを可能にしたが、その製法は門外不出の秘密とされた。

テオフィルス修道士が12世紀に記した『様々な技芸について』は、これらの技術を詳細に記録した貴重な文献となった。しかし、多くの秘伝は口承でのみ伝えられ、その多くは時と共に失われていった。

宗教改革の試練と破壊

16世紀の宗教改革は、ステンドグラスに未曾有の危機をもたらした。プロテスタントの聖像破壊運動により、イングランドだけで数千枚の中世ステンドグラスが破壊された。「偶像崇拝」として糾弾されたこれらの芸術作品は、ハンマーで粉々に砕かれ、溶かされて別の用途に使われた。

しかし、一部の窓は奇跡的に生き延びた。カンタベリー大聖堂の窓は、白く塗りつぶされることで破壊を免れ、後に修復された。ヨーク大聖堂の大東窓も、市民たちの必死の保護により守られた。

19世紀の復活と新たな展開

19世紀、ゴシック・リバイバル運動と共にステンドグラスは復活する。ヴィクトリア朝のイギリスでは、ウィリアム・モリスらアーツ・アンド・クラフツ運動の芸術家たちが、中世の技法を研究し、新たな表現を模索した。

アメリカでは、ルイス・カムフォート・ティファニーが独自の「ファヴリル・ガラス」技法を開発。オパレセント・ガラスを用いた流動的で有機的なデザインは、アール・ヌーヴォー様式の代表作となった。

現代への飛躍 – 光の新たな可能性

20世紀、ステンドグラスは宗教建築の枠を超えて飛躍する。マルク・シャガールは70歳でステンドグラス制作を始め、エルサレム、ランス、チューリッヒで夢幻的な作品を残した。アンリ・マティスのヴァンスの礼拝堂は、地中海の光を純粋な色彩の交響曲へと昇華させた。

2007年、ゲルハルト・リヒターがケルン大聖堂に制作した窓は、11,500個のガラス片をコンピュータのランダム配列で構成しながら、中世の技法で製作された。伝統と革新、偶然と必然が交差する21世紀のステンドグラスだった。

日本では、独自の美学が花開いた。建築家・丹下健三の東京カテドラルは、ステンドグラスの代わりに薄い大理石を用い、コンクリート建築に柔らかな光をもたらした。三浦啓子の「ロクレール」技法は、厚いガラスをハンマーで割り、黒いエポキシ樹脂で固定する革新的手法で、光と影の新たな表現を生み出した。

エピローグ – 永遠の光へ

サン・ドニでシュジェールが夢見た「光の神学」は、900年の時を超えて今も生き続けている。中世の職人たちが森の灰から生み出した奇跡のガラスは、CAD設計とLED照明という21世紀の技術と融合し、新たな表現の地平を開いている。

しかし、その本質は変わらない。物質的な光を通じて、人間の精神を非物質的な領域へと導く。その神秘的な機能は、宗教の枠を超えて、人類の普遍的な精神性に訴えかけ続けている。

シャルトルの青い光も、東京の大理石の柔らかな輝きも、すべては同じ源泉から流れ出ている。それは、暗闇の中で光を求める人間の根源的な渇望であり、物質を超えて精神へと至ろうとする永遠の希求である。

ステンドグラス。それは単なるガラスと鉛の組み合わせではない。それは、光そのものを建築材料とし、色彩を祈りとし、技術を信仰へと昇華させた、人類の創造性の最高傑作なのだ。

Q&A

- なぜ中世のステンドグラスは「鉛ケイ酸ガラス」と呼ばれるのですか?

- 正確には「カリ石灰ケイ酸ガラス(森林ガラス)」で、鉛は主にガラス片をつなぐH字型の桟(ケイム)に使用されました。ガラス自体の主成分はシリカ(ケイ酸)、カリウム(木灰由来)、石灰で、この組成が優れた透明度と加工性を実現し、鮮やかな発色を可能にしました。「鉛ガラス」という呼称は、組み立て技法に由来する通称です。

- シャルトル大聖堂の「シャルトル・ブルー」は、なぜ現代でも再現が困難なのですか?

- シャルトル・ブルーの製法は、コバルト酸化物の配合比率だけでなく、焼成温度、冷却速度、不純物の種類と量など、多くの要因が絶妙に組み合わさって生まれました。中世の職人は経験と勘に頼っていたため、正確な記録が残っていません。また、当時の原材料の産地や品質も現代とは異なるため、完全な再現は極めて困難です。

- 宗教改革でなぜステンドグラスは破壊されたのですか?

- プロテスタント改革者たちは、華美な装飾や聖人崇拝を「偶像崇拝」として批判しました。特にカルヴァン派は、礼拝は簡素であるべきとし、信仰は聖書の言葉のみに基づくべきだと主張しました。ステンドグラスの聖人像や聖書場面は、この教義に反するものとして破壊対象となりました。

- 日本のステンドグラスはヨーロッパとどう違うのですか?

- 日本では明治期に西洋技術として導入されましたが、独自の美学を発展させました。特に「間(ま)」の概念を取り入れた余白の使い方、自然光の微妙な変化を重視する感性、障子や襖絵の伝統を活かした平面的構成などが特徴です。また、三浦啓子の「ロクレール」技法のような独自の技術革新も生まれています。

- 現代のLED照明はステンドグラスにどのような影響を与えていますか?

- LED技術により、自然光に依存しない安定した照明が可能になり、地下や内部空間でもステンドグラスを設置できるようになりました。また、プログラミング制御により時間帯や季節に応じた色温度の調整、動的な光の演出も可能になり、インタラクティブな芸術表現の新たな可能性が開かれています。

参考文献

- Stained Glass in Medieval Europe – The Metropolitan Museum of Art

- https://www.metmuseum.org/essays/stained-glass-in-medieval-europe

- The Stained Glass Windows of Chartres Cathedral – World History Encyclopedia

- https://www.worldhistory.org/article/1277/the-stained-glass-windows-of-chartres-cathedral/

- Gothic Cathedrals: Architecture & Divine Light – World History Encyclopedia

- https://www.worldhistory.org/article/1649/gothic-cathedrals-architecture–divine-light/

- Stained glass: an introduction – Victoria and Albert Museum

- https://www.vam.ac.uk/articles/stained-glass-an-introduction

- Medieval stained glass – Wikipedia

- https://en.wikipedia.org/wiki/Medieval_stained_glass

- A unique set of stained glass windows – Sainte-Chapelle

- https://www.sainte-chapelle.fr/en/discover/a-unique-set-of-stained-glass-windows

基本データ

- 名称

- ステンドグラス(彩色ガラス窓)

- 主要材料

- カリ石灰ケイ酸ガラス(森林ガラス)、鉛桟、金属酸化物(着色剤)

- 起源

- 7-8世紀 ヨーロッパ修道院

- 黄金期

- 1150-1500年(ゴシック期)

- 代表作

- シャルトル大聖堂(176窓、2,600㎡)、サント・シャペル(1,113場面)、ヨーク大聖堂東窓(311パネル)

- 技術革新

- 14世紀初頭 銀染色技術、1930年代 ダル・ド・ヴェール技法、現代 CAD設計・LED照明

- 主要産地

- フランス(シャルトル、パリ)、イギリス(ヨーク、カンタベリー)、ドイツ(ケルン)、スペイン(レオン)

コメントを残す