鉄の骨は、空をめざした。――ホーム・インシュアランス・ビル

1871年の大火で焼け落ちたシカゴは、木の街から石と鉄の街へ――再建の熱が街を覆っていた。

ニューヨークの保険会社は、ループの要衝、ラサール通り×アダムズ通りの角に新本社を求めた。

条件は三つ――上の階まで光が届くこと、柔軟に使える広いフロア、そして**“もっと高く”。依頼を受けたのは、軍隊仕込みの理工派建築家ウィリアム・ル・バロン・ジェニー**。彼は静かにメモを閉じ、つぶやく。「壁に、背負わせるのをやめよう。」

問題の核心――「重さ」と「暗さ」

当時のオフィスは煉瓦の外壁が荷重を負う。階を重ねるほど外壁は分厚くなり、窓は小さく、室内は暗い。地価は上がるのに、上階ほど不利。重さが高さと光を奪っていた。

着想――「骨で支える」という逆転

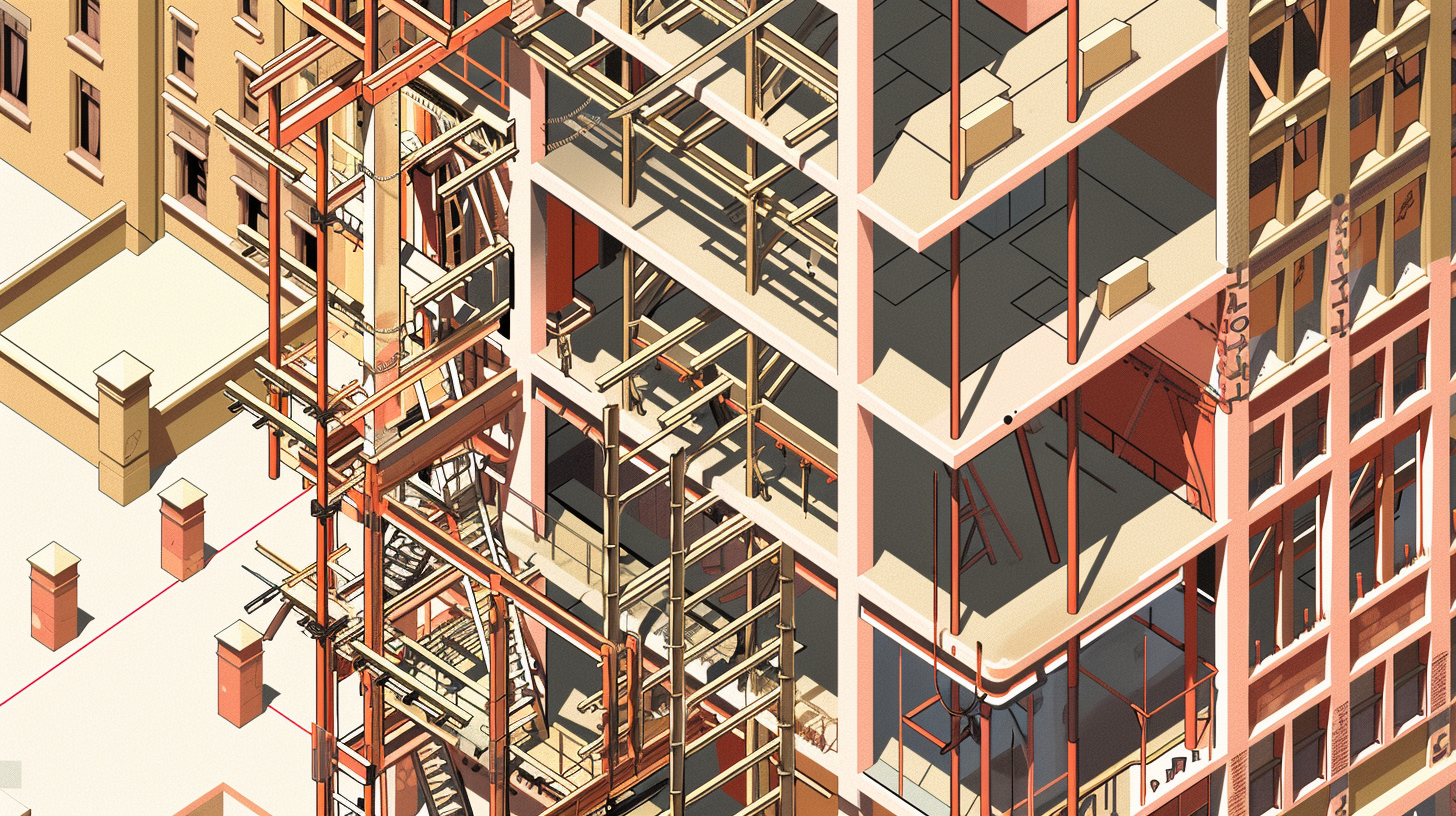

ジェニーのノートには、何度も同じ図が現れる。外壁をやめ、内部に鉄(のちに鋼)の“骨”を立てるスケッチ。外壁は服のように軽くまとう――“骨と皮”の分離だ。これなら窓を大きく、平面を自由に、そして軽くできる。街に伝わる逸話では、鳥かごに載せられた本を見て発想したと言われる。真偽はともかく、彼の狙いは明快だった。軽さは価値である。

現場は止まった――「軽すぎて危険だ」

1884年、工事が始まる。骨組み構法により、建物は従来の煉瓦造の約3分の1の重量。その革新が、逆に不安を呼んだ。

「軽すぎて倒れるのではないか」――市当局は工事停止を命じ、構造の安全性を精査する。現場は凍りつく。

ジェニーは机に戻り、計算書と模型で反証を積み上げた。鉄・鋼の骨は力を柱と梁の回路に流し、外壁は荷重から解放される。合理は美しい――説明はやがて受け入れられ、現場に再びハンマーの音が戻った。

完成――都市が“上”に伸びた日

1885年、ホーム・インシュアランス・ビルは姿を現した。10階・約138フィート(約42m)。のちに1891年、2層を増築して**12階・約180フィート(約55m)へ。

鉄(鋼)の骨+耐火外皮という設計原則は、窓を大きく、室内を明るく、平面を柔軟にした。上階の価値は逆転し、“高くつくる理由”**が都市に生まれた。

称号より“枠組み”を残す

建物は1931年に解体され、跡地には後継の高層が建つ。今となっては「世界初」をめぐる議論もある。だが、評価を超えて確かなのは、“骨を立て、壁を軽くする”という枠組みが都市に刻まれ、後続の超高層がその上に立ち続けたという事実だ。

エピローグ――いまのデザインへの示唆

構造と表層を分けると、改修・増築・表現が自由になる。制約(重量・耐火・コスト)は、発明の燃料だ。

軽さは価値――使い手に光と広さ、運用者にスピードと合理性をもたらす。

物語は数字と逸話で伝わる。革新はストーリーと共に普及する。

そのあと世界は

都市の断面が変わった:外壁を“構造”から解放し、大開口と自然光のオフィスを標準化。

高さの経済が成立:軽量化で基礎負担が下がり、上へ積む合理性が明確に。人口密度と地価上昇に応じた垂直都市が現実化。

安全の枠組みが整った:骨組み+耐火外皮の発想が普及し、以後の高層建築の設計標準となった。

FAQ

- Q. 今は見に行ける?

- A. いいえ。1931年に解体。跡地は**135 S. LaSalle St.(旧フィールド・ビル系統)**の高層ビルになっている。

- Q. 何階・どのくらいの高さ?

- A. 竣工時10階・約138ft(約42m)。1891年に2層増築して12階・約180ft(約55m)。

- Q. 本当に“世界初の超高層”なの?

- A. 定義や指標をめぐる議論はあるが、鉄・鋼の骨組みを全面採用し、高層化の合理を示した象徴的な最初として位置づけられている。

- Q. “鳥かごに本”の逸話は本当?

- A. 有名だが真偽は不詳。ただし軽い骨格が重さを支えるという発想の比喩として広く語られている。

名称:Home Insurance Building

設計:William Le Baron Jenney

所在:Chicago, LaSalle St × Adams St(北東角/現 135 S. LaSalle St)

年表:1885 竣工(10階・約138ft) → 1891 増築(12階・約180ft) → 1931 解体

コメントを残す