嵐の中で頭を窓から出した老画家

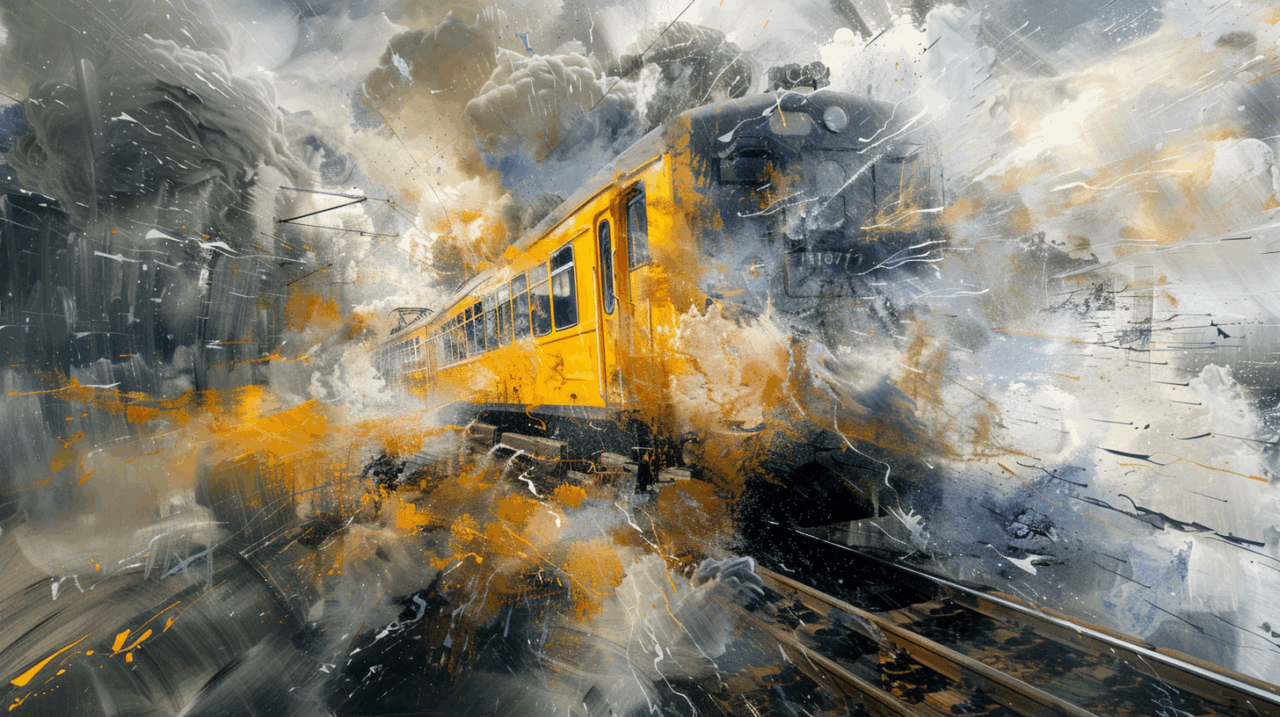

1843年6月、激しい雨の中を走るグレート・ウェスタン鉄道の車両で、不思議な出来事が起きました。18歳のジェーン・オメーラが後に語ったところによると、「今まで見たことのないような素晴らしい瞳」を持つ老紳士が、土砂降りの雨にもかかわらず窓を開ける許可を求めたのです。

そして彼は、なんと約9分間も頭を窓の外に突き出し、時速60マイルで疾走する列車から嵐を体感していました。オメーラも思わず頭を外に出してみると、「自然と人工の光と音が混沌と入り混じる光景」を目撃しました。びしょ濡れになった老紳士は頭を引っ込めると、10分間目を閉じた後、「濡れる価値があった」とつぶやいたそうです。

1年後、ロイヤル・アカデミーで「雨、蒸気、速度――グレート・ウェスタン鉄道」を見たオメーラは、あの謎の老紳士が69歳のJ.M.W.ターナーだったことを悟りました。誰かが作品を「ばかげた寄せ集め」と批判すると、彼女は振り返って言いました。「私はあの夜の列車に乗っていました。この絵は完璧に、驚くほど真実です」

ブルネルの「不可能な橋」が生んだ奇跡

ターナーの絵の中心に描かれているメイデンヘッド鉄道橋は、当時「不可能」と言われた工学的挑戦でした。27歳の天才技師イザムバード・キングダム・ブルネルが設計したこの橋は、幅128フィート(約39メートル)に対して高さわずか24フィート(約7.3メートル)という、史上最も平たいレンガアーチでした。

専門家たちは崩壊を予測し、鉄道会社の重役たちは密かに木製の支保工を残していました。しかしブルネルは大胆な策に出ます。支保工をわずかに下げて、橋を支えているように見せかけながら実際には宙に浮かせたのです。1839年の嵐で支保工が流されると、裸のアーチは見事に自立し、技師の計算の正しさを証明しました。

ターナーもまた、同様に革命的な技法を用いました。批評家たちが「汚い泥を塗りつけただけ」と評した手法で、時速60マイルで疾走する列車の動きを表現したのです。グレート・ウェスタン鉄道は、従来3日かかった馬車の旅を8時間に短縮し、イギリス社会の時間と空間の概念を根本から変えていました。

消えた野うさぎが語る深い意味

現在、肉眼では見えなくなってしまいましたが、ターナーは機関車の前を走る小さな野うさぎを描いていました。1859年のロバート・ブランダードによる版画でのみ確認できるこの細部は、作品の意味を根本から変える重要な要素です。

ターナーが最後の仕上げの日に描き加えたこの野うさぎは、時速95キロで走ることができ、ファイアフライ級機関車の最高速度に匹敵します。つまりターナーが描いたのは、産業の勝利ではなく、自然の速度と機械の速度の競争だったのです。しかも、その勝敗は意図的に曖昧にされています。

橋の下では農夫が馬で畑を耕し、川岸の小さな人物たちが通過する驚異に手を振っています。1770年代の古い石橋と新しい鉄道橋が同じ画面に収められ、技術の対話を生み出しています。雨は斜めの線として、蒸気と霧は判別不能なほど混じり合い、自然の蒸気と機械の蒸気の境界を曖昧にしています。

印象派を生んだ3つの煙の塊

ターナーの革新的な動きの表現は、その後1世紀にわたって芸術に影響を与えました。美術史家ジャック・リンゼイによれば、「機関車を他のどの物体よりも暗いトーンと鋭いエッジで描くことで、線遠近法での位置より空気遠近法で前に飛び出して見える」効果を生み出しています。

1870-71年のロンドン亡命中にこの作品を見たクロード・モネとカミーユ・ピサロは、深い影響を受けました。モネの後の「サン・ラザール駅」シリーズには、ターナーの大気的表現の遺産が「より力強く表現」されています。ポール・シニャックは1898年のロンドン訪問を「ターナーへの巡礼」と呼び、この作品を「もはや絵画ではなく、色彩の集合体、宝石の採石場」と評しました。

ターナーは厚いインパストをパレットナイフで塗り重ね、薄い釉薬と組み合わせて下層が透けて見える「窓」を作り出しました。形態を溶解させて統一する手法は、20世紀の抽象絵画を数十年先取りしていました。

鉄道狂時代が生んだ「標準時間」

ターナーが描いた1844年は「鉄道狂時代」の頂点でした。議会は9,500マイルの新線建設を承認し、その費用はイギリスのGDP全体に匹敵しました。春だけで220の鉄道法案が提出されたのです。

これは単なる金融投機ではなく、社会の根本的な再構築でした。実業家たちは「ロンドンで朝食をとり、バーミンガムで商談の昼食をし、夕食のためにロンドンに戻る」ことが同じ日にできるようになりました。鉄道は各町がそれぞれ持っていた地方時間を廃止し、グリニッジ標準時を全国に強制しました。

しかし、誰もがこの変革を歓迎したわけではありません。ウィリアム・ワーズワースは1844年にケンダル・ウィンダミア鉄道に反対し、自然の美は「瞑想的な少数者のために保護されるべき」と主張しました。ジョン・ラスキンは鉄道旅行を「小包になることとほとんど変わらない」と批判し、後にターナーがこの作品を描いたのは「醜い主題でも何ができるか示すため」だったと主張しました。

批評家が見た「狂気と壮大さ」

当時の批評家たちはターナーの達成をどう評価すべきか苦慮しました。『モーニング・クロニクル』紙は「最も狂気じみていて、最も壮大」と評しました。『タイムズ』紙は外交的に「ターナーの絵画が眩惑的な非現実なのか、一瞬で捉えられた現実なのかは、批判者と崇拝者に決めてもらおう」と述べています。

サッカレーの批評が最も生き生きとしています。「その間に列車が向かってくる、本当に時速50マイルで動いているように見え、読者は急いで見たほうがよい。さもないと絵から飛び出してチャリング・クロスを通って反対側の壁を突き破ってしまうだろう」。彼は作品の運動エネルギーと、時速30マイル以上で移動すると人体が分解すると信じていたヴィクトリア朝の人々の不安の両方を捉えています。

現代の批評家たちは作品の意味を根本的に再解釈しています。反産業的な嘆きでも無批判な賛美でもなく、絵画そのものについての洗練された瞑想として見ているのです。「この絵画は本当に絵を描く行為についてのものです…19世紀初期という早い時期に、信じられないほど勇敢な抽象化でトーンと形を扱うターナーの能力を示しています」

Q&A

- なぜ野うさぎは現在見えないのですか?

- 時間の経過による絵の具の透明化が原因です。ターナーが使用した顔料の一部が経年変化で透明になり、肉眼では確認できなくなりました。しかし1859年の版画には明確に記録されており、X線調査でも痕跡が確認されています。この「消えた」細部が、かえって作品に時間の層を加え、産業化による喪失というテーマを強調する結果となっています。

- ターナーは本当に窓から頭を出したのでしょうか?

- ジェーン・オメーラの証言は歴史家の間で議論されています。絵は昼間の光景を描いているのに対し、彼女の体験は夜だったという矛盾があります。しかし、ターナーが極端な天候の中で直接体験を求めたことは他にも記録があり、彼が船のマストに4時間縛り付けてもらって嵐を体験したという有名な逸話もあります。真偽は不明ですが、彼の芸術的方法論を象徴する物語として重要です。

- この絵はなぜ印象派に影響を与えたのですか?

- ターナーは輪郭線を溶解させ、光と大気を主役にする技法を確立しました。これは印象派が追求した「瞬間の光」の捉え方の先駆けでした。特に蒸気、雨、霧を区別なく混ぜ合わせる手法は、モネやピサロが後に発展させる大気的効果の原型となりました。また、厚塗りと薄塗りを組み合わせる技法も、印象派の筆触分割の先駆けとなっています。

- メイデンヘッド橋は現在も使われていますか?

- はい、ブルネルが1838年に完成させたメイデンヘッド鉄道橋は、現在も現役で使用されています。当時「崩壊する」と予言された世界最平坦のレンガアーチは、180年以上経った今も毎日列車を支えています。2012年のロンドンオリンピックでは聖火リレーのルートにもなり、工学的偉業として今も称賛されています。

参考文献

- Joseph Mallord William Turner | Rain, Steam, and Speed – The Great Western Railway | National Gallery, London

- https://www.nationalgallery.org.uk/paintings/joseph-mallord-william-turner-rain-steam-and-speed-the-great-western-railway

- Rain, Steam and Speed – The Great Western Railway by William Turner | The History of Art

- https://www.thehistoryofart.org/william-turner/rain-steam-speed/

- Rain, Steam, and Speed – The Great Western Railway | National Gallery Catalogues

- https://www.nationalgallery.org.uk/paintings/catalogues/egerton-2000/rain-steam-and-speed-the-great-western-railway

- Smarthistory – J. M. W. Turner, Rain, Steam, and Speed — The Great Western Railway

- https://smarthistory.org/j-m-w-turner-rain-steam-and-speed-the-great-western-railway/

- Railway 200: J. M. W. Turner’s ‘Rain, Steam, and Speed – The Great Western Railway’ | Art UK

- https://artuk.org/discover/stories/railway-200-j-m-w-turners-rain-steam-and-speed-the-great-western-railway

基本データ

- 作品名

- 雨、蒸気、速度――グレート・ウェスタン鉄道(Rain, Steam and Speed – The Great Western Railway)

- 作者

- ジョゼフ・マロード・ウィリアム・ターナー(Joseph Mallord William Turner, 1775-1851)

- 制作年

- 1844年

- 技法

- 油彩、カンヴァス

- サイズ

- 91 × 122 cm

- 所蔵

- ロンドン・ナショナル・ギャラリー

- 初展示

- 1844年ロイヤル・アカデミー展

- 描かれた場所

- メイデンヘッド鉄道橋(テムズ川、バークシャー)

- 描かれた機関車

- ファイアフライ級蒸気機関車

コメントを残す