黒船来航が変えた、ある魚屋の息子の運命

天保14年(1843年)、江戸日本橋の魚河岸に、ひとりの男児が生まれた。魚商・三浦吉三郎の三男として生を受けた少年は、後に小林永濯と名乗り、日本画の歴史に革命的な一ページを刻むことになる。しかし、その始まりは皮肉なものだった。生まれつき病弱で、極度の潔癖症により家業の魚に触れることさえできなかったのである。

永濯が4歳の頃、運命的な出会いが訪れる。銭湯で見た男たちの背中に彫られた刺青。歌川国芳の浮世絵を基にした鮮烈な図柄に、幼い永濯は心を奪われた。魚には触れられなくても、絵筆なら握ることができる。少年は夢中になって模写を始めた。これが、後に日本画界を揺るがす革新者への第一歩となったのである。

狩野派の秀才、破門の危機に直面

13歳で中橋狩野派の狩野永悳に入門した永濯は、異例の速さで才能を開花させた。わずか数年で、井伊直弼から帯刀を許される准家人待遇を受けるまでに至った。しかし、万延元年(1860年)の桜田門外の変で井伊直弼が暗殺されると、彦根藩御用絵師への道は断たれてしまう。

時代は激動していた。ペリー来航から始まった開国の波は、250年続いた江戸幕府の基盤を根底から揺るがしていた。大名家は次々と廃絶し、狩野派を支えてきたパトロンは消滅。明治維新後の廃仏毀釈により、寺院からの注文も途絶えた。伝統的な日本画は、存亡の危機に直面していたのである。

そんな中、永濯は大胆な行動に出る。浮世絵の下絵を描き始めたのだ。これは狩野派の掟に反する行為だった。破門寸前の状況で、永濯を救ったのは盟友・河鍋暁斎だった。「真の芸術家なら、自分の意匠で描くことに何の問題があろうか」という暁斎の弁護により、永濯は辛うじて破門を免れた。

稲妻が照らし出した、新しい表現の地平

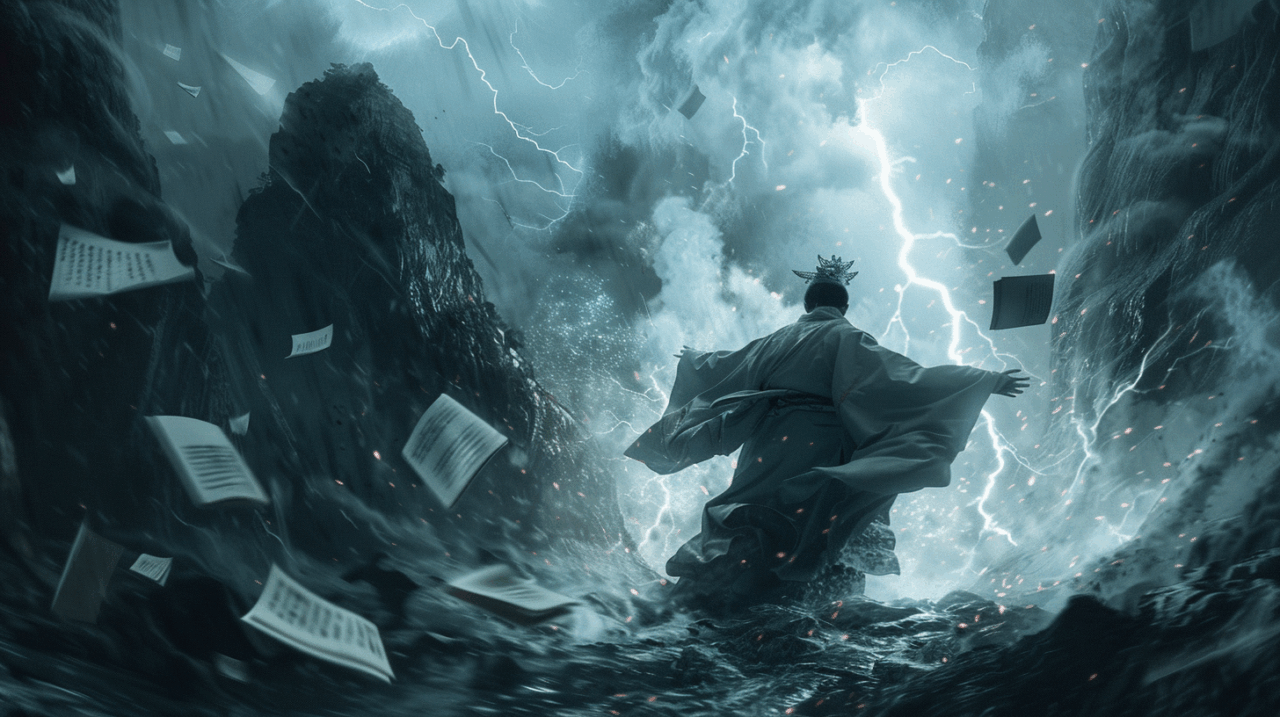

明治7年から12年頃、永濯は一枚の作品を完成させる。「道真天拝山祈祷の図」。この作品こそ、日本画の歴史を変える革命的な絵画となった。

菅原道真が雷神へと変貌する瞬間を捉えたこの作品で、永濯は前代未聞の技法を用いた。綿布に墨と膠彩料、そして西洋の水彩絵具を併用するという、当時誰も試みたことのない方法である。さらに驚くべきは、その構図だった。稲光に打たれ、硬直する身体。震える手から落ちる杖。宙を舞う冠と紙。すべてが動いている。それまでの日本画が永遠に静止した理想の瞬間を描いたのに対し、永濯は変化の一瞬を切り取ったのである。

イタリア公使マルティーノがこの技法による襖絵を見た時、執拗に借用を求め、ついには黒田清隆首相を通じて別荘の壁画制作を依頼したという。西洋人の目には、永濯の作品が持つ革新性が即座に理解されたのだった。

写真という新しい眼、西洋技法との出会い

永濯の革新は、偶然の産物ではなかった。彼は日本で最も早く写真を構図の参考資料として体系的に利用した画家の一人だった。写真によって正確な人体比率と動きを把握し、従来の粉本主義では不可能だった自然な人物表現を実現したのである。

さらに永濯は、西洋の一点透視図法と大気遠近法を積極的に導入した。キアロスクーロと呼ばれる明暗法により、光と影の劇的な対比を表現。これらの技法を、狩野派の骨法用筆と融合させることで、東西の美意識が調和した独自の様式を確立していった。

明治17年、アーネスト・フェノロサ主催の第一回鑑画会で、永濯の「僧祐天夢に不動を見る図」は第一等賞を受賞。フェノロサは「出品中最も完全の結果を得、自個の妙想を十分に現出した」と最高の賛辞を送った。しかし、わずか2年後の第二回鑑画会では、フェノロサは永濯の作品に講評すら与えなかった。純粋な「日本画」復興へと方針転換したフェノロサにとって、永濯の融合的表現はもはや評価の対象外となってしまったのである。

兄弟のような友、ライバルたちとの切磋琢磨

永濯の革新的な表現は、孤独な営為ではなかった。河鍋暁斎は最大の理解者であり、月岡芳年とは「兄弟のような」関係を築いた。明治5年には芳年と共に甲府へ旅行し(途中で喧嘩別れしたとも伝わる)、明治20年には新吉原灯籠祭りで共に歴史画の灯籠を制作した。

芳年の「月百姿」に描かれた菅原道真と、永濯の「道真天拝山祈祷の図」には構図上の類似が認められ、二人が互いに影響し合っていたことがわかる。最近発見された渡辺省亭、永濯、暁斎による合作掛軸は、当時の画家たちの親密な交流を物語っている。

海を越えて評価される、忘れられた巨匠

明治23年(1890年)1月3日、永濯は47歳でこの世を去った。しかし、その死後も彼の影響力は衰えることがなかった。明治35年、十三回忌に際して亀戸天神に建立された巨大な記念碑には、橋本雅邦、横山大観、下村観山、菱田春草ら日本美術院の画家から、月岡芳年門下、河鍋暁斎の子供たちまで、100名を超える支援者の名が刻まれた。

現在、永濯の作品はボストン美術館に5点、大英博物館に複数が所蔵されている。皮肉なことに、国際的な評価は国内を上回っている。東京美術学校から日本美術院へと続く主流派に属さなかった永濯は、日本美術史の中で長らく過小評価されてきた。しかし、その文化横断的な芸術実践は、グローバル化が進む現代においてこそ、真の価値を認められつつある。

静から動へ、永遠から瞬間へ、理想から現実へ。小林永濯が切り開いた表現の地平は、150年の時を経て、今なお私たちに新鮮な驚きを与え続けている。

Q&A

- なぜ小林永濯は現在の日本であまり知られていないのですか?

- 主に3つの理由があります。第一に、東京美術学校(現・東京藝術大学)から日本美術院へと続く明治以降の美術界の主流派に属さなかったこと。第二に、フェノロサが純粋な日本画復興へ方針転換した際に支援を失ったこと。第三に、主要作品の多くが海外の美術館に所蔵され、国内で実際に見る機会が少ないことが挙げられます。

- 「道真天拝山祈祷の図」はどこで見ることができますか?

- この作品は現在、アメリカのボストン美術館に所蔵されています。同館のオンラインコレクションでデジタル画像を閲覧することは可能ですが、実物を日本で見る機会は限られています。時折、国際交流展などで里帰り展示されることがあります。

- 永濯の技法は具体的にどのような点が革新的だったのですか?

- 最も革新的だったのは、綿布に墨、膠彩料、西洋水彩絵具を併用するという前例のない材料の組み合わせです。さらに、西洋の一点透視図法とキアロスクーロ(明暗法)を導入し、写真を構図の参考にすることで、従来の静的な日本画から動的で心理的な深度を持つ表現へと転換させました。

- 河鍋暁斎や月岡芳年との関係はどのようなものでしたか?

- 河鍋暁斎は永濯の最大の理解者で、破門の危機から救った恩人でもありました。暁斎は永濯を「わずか6-7人の親友の筆頭」に挙げています。月岡芳年とは「兄弟のような」関係で、共に旅行したり、作品で相互に影響し合ったりしていました。最近発見された三人による合作掛軸も、その親密な関係を物語っています。

参考文献

- 小林永濯 – Wikipedia

- https://ja.wikipedia.org/wiki/小林永濯

- More of MyJapaneseHanga – Kobayashi Eitaku 小林永濯 (1843-1890)

- https://www.moreofmyjapanesehanga.com/home/artist-index/kobayashi-eitaku-小林永濯-1843-1890

- 小林永濯 -魚屋の息子は狩野派出身浮世絵師- | ARTISTIAN

- http://artistian.net/eitaku/

- Kobayashi Eitaku – Wikipedia (English)

- https://en.wikipedia.org/wiki/Kobayashi_Eitaku

- Sensai Eitaku gafu – Smithsonian’s National Museum of Asian Art

- https://asia-archive.si.edu/object/FSC-GR-780.365/

基本データ

- 名前

- 小林永濯(こばやし えいたく)

- 生没年

- 天保14年(1843年)3月23日 – 明治23年(1890年)1月3日

- 本名

- 徳直(徳宣)、通称:秀太郎(秀次郎)

- 号

- 鮮斎永濯、一鮮斎、梅花道人、其楽斎など

- 出身

- 江戸日本橋魚河岸

- 師匠

- 狩野永悳(狩野派)

- 主な弟子

- 小林永興、富岡永洗、村田永耀

- 代表作

- 「道真天拝山祈祷の図」(ボストン美術館蔵)

- 墓所

- 東京都台東区西浅草・宗慶寺

コメントを残す