中立国が生んだデザインの普遍言語

第二次世界大戦の荒廃から立ち上がろうとするヨーロッパで、ひとつの革命が静かに始まっていた。それは銃声も爆音も伴わない、グリッドと活字による革命だった。

スイスは戦争中、永世中立を保ち、物理的な破壊を免れた唯一の欧州国家だった。1946年、連合国との間で2億5000万スイスフランの補償金支払いに合意し、戦後の複雑な外交関係を清算したこの国は、1950年代には年間約5%という驚異的なGDP成長を遂げていく。バーゼルの外国人居住率は37.9%、ジュネーヴでは47.8%に達し、国際機関の本部が次々と設置された。この多言語・多文化環境こそが、「普遍的な視覚言語」を求める土壌となった。

運命の出会い:バーゼル派の誕生

1947年、ある列車の中で二人の若者が出会った。アルミン・ホフマン(27歳)とエミール・ルーダー(33歳)。ホフマンはヴィンタートゥール生まれの石版画家で、チューリッヒ工芸学校を卒業したばかりだった。ルーダーは15歳から植字工として修行を積み、パリでの留学経験を持つタイポグラファーだった。

「バーゼル工芸学校で教師を探している」というルーダーの一言が、二人の40年にわたる協働の始まりだった。この偶然の出会いが、世界のグラフィックデザインを変えることになるとは、当時誰も想像していなかった。

ホフマンは後に「言葉少ない教師」として知られるようになるが、その存在感は圧倒的だった。学生たちは先輩から警告を受けた:「ホフマンのクラスに入ったら、すべてが最初からやり直しになる」。彼は学生に既成概念を「剥ぎ取る」ことを要求し、点、線、面という最も基本的な要素から出発させた。

チューリッヒ派:ミューラー=ブロックマンの執念

一方、チューリッヒでは別のドラマが展開していた。ヨゼフ・ミューラー=ブロックマンは、8人兄弟の家庭で未亡人の母に育てられた。経済的理由で正規の教育を受けることができなかった彼は、毎日チューリッヒ工芸学校のエルンスト・ケラーの教室のドアの前に立ち続けた。

授業料が払えないミューラー=ブロックマンは、ただ廊下に立って授業を聴いていた。この執念に心を動かされたケラーは、ついに彼を教室に入れることを許し、教室の準備を手伝うことを条件に聴講を認めた。この取引がデザイン史を変えることになる。

1952年、ミューラー=ブロックマンはAkzidenz-Groteskという書体に出会い、その「美しいディテール」に魅了された。以降、彼はほぼ独占的にこの書体を使用するようになる。彼のデザイン哲学は明確だった:「透明性と簡潔さ」。そして興味深いことに、彼は働きたくない製品のリストを作成していた:タバコ製品、アルコール飲料、戦争玩具、軍事機関、不動産投機、政党。

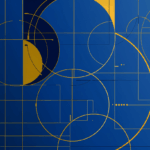

グリッドシステム:数学的秩序の美学

スイス・スタイルの核心は、数学的に構築されたグリッドシステムにある。ミューラー=ブロックマンは1968年の著書『グラフィックデザインにおけるグリッドシステム』で、8から32のグリッドフィールドを使用する方法を体系化した。このシステムは「情報を構造化するための最も読みやすく調和のとれた手段」として確立された。

グリッドは単なる補助線ではなく、デザインの民主化を実現する道具だった。リヒャルト・パウル・ローゼは「色の量の平等は民主的原則を表している」と述べた。すべての要素が数学的な関係性の中で平等に扱われ、主観的な階層や装飾的な優劣から解放される。

白い余白(ネガティブスペース)も積極的なデザイン要素として機能した。それは単なる「空き」ではなく、コンテンツに呼吸の余地を与え、視線を導き、理解を促進する能動的な存在だった。

サンセリフ書体の革命:AkzidenzからHelveticaへ

1896年にベルリンのH.ベルトルド社が発表したAkzidenz-Groteskは、「ジョビング・サンセリフ」(商業印刷用書体)として生まれた。装飾を排除し、一貫したストローク幅を持つこの書体は、カール・ゲルストナーが「事実そのものの品質」と評価したように、個性を主張しない「匿名性」を持っていた。

1957年、エドゥアルト・ホフマン(ハース活字鋳造所)は、フリーランスデザイナーのマックス・ミーディンガーに新しいグロテスク書体の制作を依頼した。当初「Neue Haas Grotesk」と名付けられたこの書体は、Akzidenz-Groteskを洗練させ、大文字と小文字のバランスを改善し、x-heightを約7%高くすることで可読性を向上させた。

1960年、国際市場向けに「Helvetica」(ラテン語でスイスの意)と改名された。ミーディンガーとホフマンは当初この大仰な命名に抵抗したが、結果的にHelveticaは「その形自体に固有の意味を持たない」完全に中立的な書体として、スイス・スタイルの客観的コミュニケーション哲学を完璧に体現することになった。

「ムジカ・ヴィーヴァ」:音楽を視覚化する試み

ミューラー=ブロックマンの代表作「ムジカ・ヴィーヴァ」シリーズ(1950-1971)は、チューリッヒ・トーンハレのコンサートポスターとして制作された。彼は構成主義の言語を用いて、音楽の調和を幾何学的形態で表現した。ポール・ランドはこれを評して「音符を模倣しようとするのではなく、視覚的等価物によって音楽の響きそのものを呼び起こす」と述べた。

1959年、ホフマンが制作した「ジゼル」のポスターは、バーゼル野外劇場のために作られた。ピルエットの最中のダンサーのぼやけた写真に、垂直に配置された大きな白い文字。このポスターは有機的な動きと幾何学的なタイポグラフィのコントラストを通じて、動的な調和を実現した。現在、ニューヨーク近代美術館のコレクションとなっている。

バーゼル対チューリッヒ:二つの哲学

バーゼル派とチューリッヒ派の間には、微妙だが重要な違いがあった。バーゼルはより実験的で表現的、構造の中での個人の創造性を重視した。一方チューリッヒは、より厳格で数学的、主観性の体系的な排除を追求した。

バーゼルでは、ホフマンとルーダーが型破りな方法でルールを破ることを奨励し、全体論的アプローチを採用した。チューリッヒでは、ミューラー=ブロックマンが体系的方法論、グリッドベースの解決策、客観的デザイン原則を徹底した。

この違いは教育方法にも現れた。バーゼルの学生は基本要素(点、線、面)から始め、実験を通じて学んだ。チューリッヒの学生は、内容から解決策が生まれるべきという哲学のもと、より構造的なアプローチを学んだ。

新しい波:ヴァインガルトの反乱

1968年、ヴォルフガング・ヴァインガルトがバーゼル・デザイン学校で教え始めた時、スイス・タイポグラフィは「無菌で匿名的になりつつあり、停滞していた」と彼は感じていた。「スイス・パンク」の父と呼ばれるようになる彼は、内部からの挑戦者だった。

「私は『スイス・タイポグラフィ』を出発点としたが、それを吹き飛ばした」とヴァインガルトは語る。彼は文字をグリッドの束縛から解放し、間隔を変え、下線を引き、形を変えた。しかし重要なのは、彼がスイス・スタイルの基礎を尊重しながらそれを行ったことだ。

この内部からの批判は建設的だった。それは破壊ではなく進化を促し、スイス・スタイルに新たな生命を吹き込んだ。

日本との邂逅:田中一光とMUJI

1960年代、スイス・スタイルは太平洋を越えて日本に到達した。戦後の日本のデザイナーたちは、モダニズムのアプローチを模索しており、スイスの方法論は理想的な参照点となった。

田中一光(1930-2002)は、バウハウス運動とスイス・スタイルから大きな影響を受けた。「シンプルさと幾何学的形態、タイポグラフィをデザイン要素として使用すること」に強く惹かれた彼は、モダニズムの原則と日本の伝統の融合を実現した。

田中が無印良品のアートディレクターとして開発したデザイン価値観は、日本の伝統的美学に基づきながら、「良い、清潔で、シンプルな製品」を創造することを提唱した。これはスイスのミニマリズムと日本の禅哲学の完璧な融合だった。「不必要なものに煩わされない生活」という無印良品の理念は、スイス・スタイルの機能主義と日本の「無」の美学が出会った地点だった。

福田繁雄(1932-2009)もまた、若い戦後デザイナーとして「ミニマリストのスイス・デザイン学派に興味を持った」。彼の作品は「そのシンプルさと視覚的イリュージョンの使用」で認識され、1987年にはアート・ディレクターズ・クラブの殿堂入りを果たした最初の日本人デザイナーとなった。

批判と進化:グリッドは牢獄か

スイス・スタイルは称賛と同時に激しい批判も受けた。批評家たちは、それを「冷たく、無菌的で、表現に欠ける」と評し、「一般的に同じように見える定型的な解決策」につながると論じた。

デヴィッド・カーソンは「読みやすいからといって、正しいことを伝えているとは限らない」と主張し、スイスの客観性の原則を完全に拒否した。彼は直感的なデザインを体系的アプローチよりも重視し、作品は「感情的、実験的、直感的、個人的」であるべきだと述べた。

「グリッドは牢獄」という議論も起こった。批評家は、数学的グリッドシステムが助けとなるツールではなく、制約的な力になっていると主張した。これに対してミューラー=ブロックマンは反論した:「グリッドシステムは援助であって、保証ではない。それは多くの可能な使用を許可し、各デザイナーは自分の個人的なスタイルに適した解決策を探すことができる」。

文化帝国主義の批判もあった。スイス・スタイルは「西洋のデザインが世界的に支配している」と見なされ、「地元の文化や言語が、支配的な西洋の物語を支持して疎外されている」と批判された。

現代への遺産:なぜ今も重要なのか

2025年の今、なぜスイス・スタイルは依然として重要なのか?

その答えは、デジタル時代との驚くべき親和性にある。「数学的グリッドシステムは、印刷から進化して、無数のウェブサイトを動かす陰の英雄となった」。BootstrapやCSS Gridなどの現代のウェブフレームワークは、スイスの方法論から直接派生している。

AppleのiOSは「構造と明瞭さのスイス原則を例証している」。クリーンなサンセリフ体、明確なナビゲーション、グリッドベースのレイアウトが、一貫性のある直感的なユーザー体験を作り出している。Googleのマテリアルデザインも、スイスのグリッド方法論を現代のインタラクティブ要素と組み合わせている。

NetflixのインターフェースはVは「構造化されたグリッドシステム、クリーンなタイポグラフィ、最小限のカラースキーム」でスイス・デザインの原則に従っている。IBMのCarbonデザインシステムは、スイスの影響を受けた体系的アプローチを継続している。

現代のデザイン教育でも、スイス・スタイルは「初期のデザイナーが学校で最初に出会う運動の一つ」として残り、世界中で基礎的なデザイン教育として教えられ続けている。「シンプルさ、明瞭さ、時代を超越性 – これらは私たちが常に立ち返り、インスピレーションを得るものだ」と現代のデザイナーは語る。

エピローグ:秩序への願望

ミューラー=ブロックマンはかつて語った:「秩序は私にとって常に願望だった」。そして皮肉を込めて付け加えた:「私のポスターの白い裏面こそが、私の最高の作品だった」。

この言葉は、スイス・スタイルの本質を物語っている。それは完璧な秩序の追求ではなく、混沌とした世界に明瞭さをもたらそうとする「願望」だった。グリッドは牢獄ではなく、自由への道具だった。制約は創造性を抑圧するのではなく、それを解放した。

1956年2月15日、チューリッヒのザイルバーン・レストランで、リヒャルト・パウル・ローゼ、ミューラー=ブロックマン、ハンス・ノイブルク、カルロ・ヴィヴァレッリが集まり、『ノイエ・グラフィーク』誌の創刊について議論した。実際の創刊まで2年を要したこの慎重さこそ、スイス・デザインの特徴的なアプローチを示している。

スイス・スタイルは、戦後の廃墟から生まれた希望の言語だった。それは国境を越え、文化を超越し、時代を超えて生き続ける。批判を受け入れ、進化し、適応しながら、その核心的な価値 – 明瞭さ、機能性、普遍性 – を保ち続けている。

デザインが単なる装飾から、社会的責任を持つコミュニケーション・ツールへと変貌を遂げた瞬間。それがスイス・スタイルの真の革命だった。そしてその革命は、今も静かに続いている。

Q&A

- スイス・スタイルとバウハウスの違いは何ですか?

- バウハウスは1919-1933年のドイツで展開された総合的な芸術運動で、建築、工業デザイン、絵画など幅広い分野を包含していました。一方、スイス・スタイルは1950年代以降のスイスで発展したグラフィックデザインに特化した運動です。バウハウスが「形態は機能に従う」という理念を提唱したのに対し、スイス・スタイルはその理念を視覚コミュニケーションに特化して洗練させ、グリッドシステムやサンセリフ書体の体系的使用という具体的な方法論を確立しました。

- なぜHelveticaは世界中で使われているのですか?

- Helveticaの成功の秘密は、その「完全な中立性」にあります。装飾を排除し、個性を主張しない設計により、どんな文脈でも違和感なく機能します。また、大文字と小文字のバランス、x-heightの最適化により高い可読性を実現しています。1984年にAppleがMacintoshにHelveticaを標準搭載したことで、デジタル時代の標準書体としての地位を確立しました。

- グリッドシステムは創造性を制限しませんか?

- ミューラー=ブロックマン自身が述べたように、グリッドは「援助であって保証ではない」のです。音楽において音階が無限の可能性を生み出すように、グリッドという構造は創造性の基盤となります。実際、多くの革新的なデザイナーが、グリッドを理解した上で意図的にそれを破ることで、より強力な視覚的インパクトを生み出しています。

- 日本のデザインはどのようにスイス・スタイルを受け入れたのですか?

- 日本には元々「余白の美」や「引き算の美学」といった概念があり、スイス・スタイルのミニマリズムと自然に共鳴しました。田中一光や亀倉雄策などのデザイナーは、スイスの方法論を学びながら、それを日本の伝統的な美意識と融合させ、独自の表現を生み出しました。この融合は「日本的モダニズム」として、世界のデザイン界に逆輸入される形で影響を与えています。

参考文献

- Swiss Style: The Principles, the Typefaces & the Designers

- https://www.printmag.com/featured/swiss-style-principles-typefaces-designers/

- International Typographic Style – Wikipedia

- https://en.wikipedia.org/wiki/International_Typographic_Style

- Armin Hofmann – A Master of Swiss Graphic Design

- https://artincontext.org/armin-hofmann/

- Josef Müller-Brockmann – Wikipedia

- https://en.wikipedia.org/wiki/Josef_M%C3%BCller-Brockmann

- Beyond Minimalism: Exploring the Depths of Swiss Design

- https://admindagency.com/blog/exploring-the-depths-of-swiss-design/

- Grid Systems in Graphic Design – Josef Müller-Brockmann

- https://www.amazon.com/Grid-systems-graphic-design-communication/dp/3721201450

- Wolfgang Weingart – Typography

- https://baselinemagazineblog.wordpress.com/2014/05/11/exhibition-weingart-typography/

- Ikko Tanaka — Artist Biographical Backgrounds

- https://umma.umich.edu/groups/ikko-tanaka-artist-biographical-backgrounds/

- Helvetica – Wikipedia

- https://en.wikipedia.org/wiki/Helvetica

- Swiss Design: A Deep Dive into Its History, Principles, and Lasting Influence

- https://www.studioflach.com/journal/swiss-design-a-deep-dive-into-its-history-principles-and-lasting-influence

基本データ

- 運動名称

- スイス・スタイル(インターナショナル・タイポグラフィック・スタイル)

- 発生時期

- 1950年代

- 発祥地

- スイス(バーゼル、チューリッヒ)

- 主要人物

- アルミン・ホフマン、エミール・ルーダー、ヨゼフ・ミューラー=ブロックマン、マックス・ミーディンガー

- 代表的書体

- Akzidenz-Grotesk(1896年)、Helvetica(1957年)、Univers(1957年)

- 主要出版物

- Neue Grafik誌(1958-1965年)、『グラフィックデザインにおけるグリッドシステム』(1968年)

- 教育機関

- バーゼル・デザイン学校(Schule für Gestaltung Basel)、チューリッヒ工芸学校(Kunstgewerbeschule Zürich)

コメントを残す